サルスベリ (ミソハギ科)

中国南部原産。鎌倉時代の和歌集『夫木抄』に「さるなめり」の名で登場するので日本への渡来はそれ以前と考えられる。

樹皮が大きく剥がれ落ちて滑らかな面を見せるので(図1)、木登りの得意な猿でも滑ってしまうだろうという意味の和名がついたが、実際にはそれほど登りにくい木ではない。

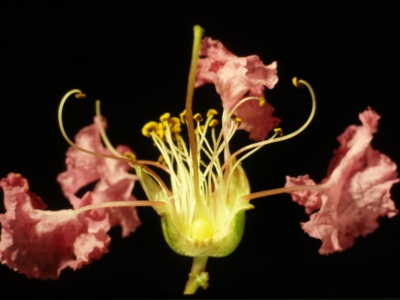

盛夏から初秋にかけて枝先に多数の蕾をつけ、早く咲いた花が散った後に次々と若い蕾が開花するので、全体としては長期間にわたって観賞することができる。百日紅という中国名はそのことを表現したもので、日本でもヒャクジッコウとも呼ばれる。花の色は淡紅色(図2)のほか白(図3)、濃紅色(図4)、紫などがあるが、構内で見られる3個体はどれも淡紅色の花をつける。花は径3cmほどで花弁は6枚あり、しわがよっていて細長い柄がある(図2)。

日本産の近縁種には、琉球に自生するシマサルスベリと屋久島などに自生するヤクシマサルスベリがある。

樹皮が大きく剥がれ落ちて滑らかな面を見せるので(図1)、木登りの得意な猿でも滑ってしまうだろうという意味の和名がついたが、実際にはそれほど登りにくい木ではない。

盛夏から初秋にかけて枝先に多数の蕾をつけ、早く咲いた花が散った後に次々と若い蕾が開花するので、全体としては長期間にわたって観賞することができる。百日紅という中国名はそのことを表現したもので、日本でもヒャクジッコウとも呼ばれる。花の色は淡紅色(図2)のほか白(図3)、濃紅色(図4)、紫などがあるが、構内で見られる3個体はどれも淡紅色の花をつける。花は径3cmほどで花弁は6枚あり、しわがよっていて細長い柄がある(図2)。

日本産の近縁種には、琉球に自生するシマサルスベリと屋久島などに自生するヤクシマサルスベリがある。

※無断転載不可