第5回 企業が求めるデータサイエンス関連人材像と、大学教育の果たす役割

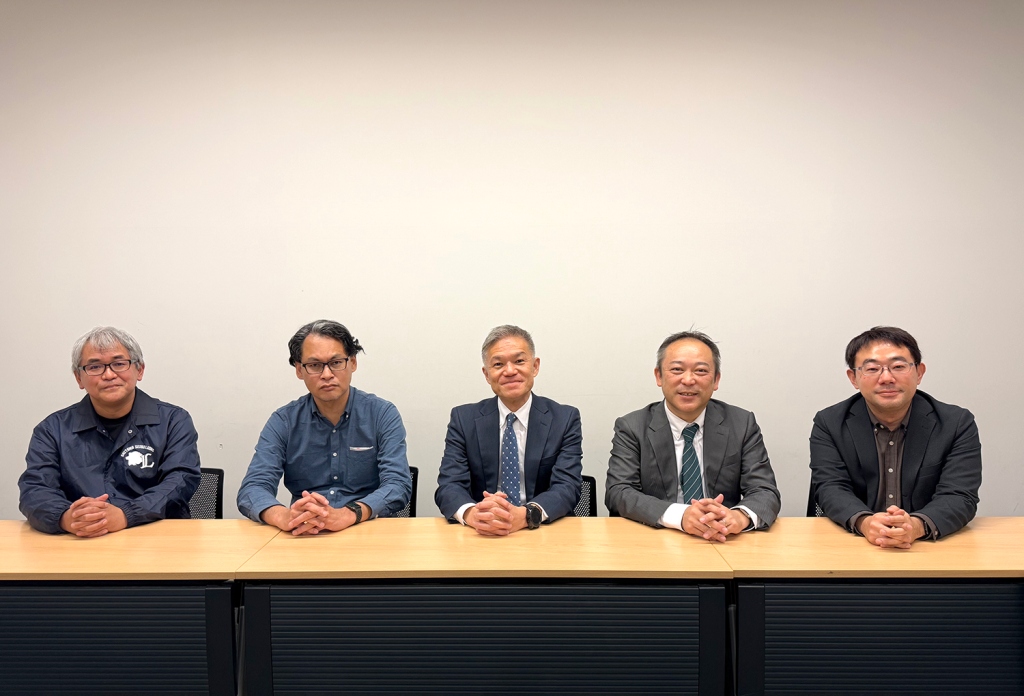

今回行われた座談会では、株式会社東急エージェンシーの沼田洋一フェローをゲストに迎え、武蔵大学社会学部メディア社会学科の粉川一郎教授、庄司昌彦教授及び宇田川敦史准教授、武蔵高等学校・中学校情報・技術科の村上豊教諭とともにデータサイエンスに携わる人材の育成について語り合いました。

プロフィール

中央:沼田洋一(ぬまたよういち)

東急エージェンシーフェロー/武蔵大学客員教授。

早稲田大学教育学部社会科社会科学専修卒業。1988年旭通信社(現ADKマーケティング・ソリューションズ)入社。幅広い分野のメディアプランニング等に従事し2016年よりADKの執行役員としてデジタル・データサイエンス分野を中心に新事業開発を担当。2024年より現職。編著書に『Media Planning Navigation』(2014宣伝会議)。

右:宇田川敦史(うだがわあつし)

武蔵大学社会学部メディア社会学科准教授。

2001年、京都大学総合人間学部卒業。同年日本IBM株式会社入社。2009年、楽天株式会社入社。2023年、東京大学大学院学際情報学府博士後期課程修了。博士(学際情報学)。2022年4月より現職。著書に『AI時代を生き抜くデジタル・メディア論』(単著)『Google SEOのメディア論: 検索エンジン・アルゴリズムの変容を追う』(単著)『アルゴリズム・AIを疑う 誰がブラックボックスをつくるのか』(単著)。

右から2番目:庄司昌彦(しょうじまさひこ)

武蔵大学社会学部メディア社会学科教授。

2002年、中央大学大学院総合政策研究科博士前期課程修了。修士(総合政策)。2002年、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員。2015年、同准教授・主任研究員。2018年、同准教授・主幹研究員を経て、2019年4月より現職。デジタル庁オープンデータ伝道師、一般社団法人社会情報学会(SSI)副会長も務めている。著書に『入門メディア社会学』(分担執筆)。

左:村上豊(むらかみゆたか)

武蔵高等学校・中学校情報・技術科主任(数学科・情報科教諭)。

2000年、東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(博士後期課程)単位取得退学。修士(教育学)。1990年、東京大学教育学部附属中学校・高等学校非常勤講師を経て1992年より武蔵高等学校中学校数学科教諭。2015年~同校情報科主任を兼任、2022年より現職。また、2015年~現在、白梅学園大学子ども学部兼任非常勤講師。

左から2番目:粉川一郎(こがわいちろう)

武蔵大学社会学部メディア社会学科教授。

1997年、筑波大学大学院修士課程環境科学研究科修了。修士(環境科学)。三重県生活部NPO室市民プロデューサーを経て、2004年、武蔵大学社会学部メディア社会学科専任講師。2011年より現職。専門は、ソーシャルメディア論、NPO論、行政と市民のパートナーシップ。著書に『社会を変えるNPO評価』(単著)。

データサイエンスには想像力が不可欠

庄司教授(以下、庄司):まずは先生方から、データサイエンス教育に関して感じていらっしゃる課題についてお聞きできればと思います。

村上教諭(以下、村上):僕は武蔵高校・中学の生徒に数学と情報とを教えているのですが、彼らにデータサイエンスへの興味・関心を持ってもらうには、どのようにアプローチにしたらいいのか、数学科、情報科相互のカリキュラム連携のあり方に課題があると考えています。例えば、代数ではなくグラフを使って問題解決することすらも数学的ではないと考える生徒もいます。数学の授業で線型計画法を紹介しても、その途端に「あれは数学的ではない」と言って興味を失ってしまう生徒が出てきます。

宇田川准教授(以下、宇田川):純粋数学は数学的な美しさを探求する学問ですから、それを何かの手段として扱うことは邪道だという考えになるのですね。武蔵の生徒らしくて面白いですね。手段と目的を柔軟に変換することを教わる機会があまりないのかもしれません。

庄司:一方で機械学習は出力さえ正確であれば途中がブラックボックスでも構わないという考え方で研究しますよね。それで成り立っている領域があるということも知っていくとバランスが取れると思いますので、僕の授業ではそちらの話もしています。沼田先生からご覧になって、データサイエンスを学ぶ上で大切なことはどのようなことだと思われますか?

沼田フェロー(以下、沼田):データサイエンスには想像力が不可欠だと思います。『葬送のフリーレン』という漫画に「魔法は想像力の世界」というセリフがあるんですね。つまり想像できないものは魔法でも実現できないと。データサイエンスもまさにその通りで、想像して理解できないことや、仕組みの分からないものは絶対に実現することはできません。理想の状態がどういうものかが分かれば、分析をしてその状態になるように現状との差をなくしていけばいいわけです。例えば四則演算の空欄に数値を入れる式がいくつかあり、解答が8と設定されている場合は、計算結果さえ8になっていればいいということです。正解は1つだけではないですよね。

宇田川:そういう意味ではデータサイエンスは極めて社会学的な領域ですよね。社会学のゼミで論文を書かせること自体が、社会現象をいかにデータ化するかという課題と直結していますから。

沼田:マーケティングと社会学は、根本的にはやっていることが一緒ですね。社会学は基本的にはデータを集めて人を分けていくことだと僕は理解していますが、これは企業でやっているマーケティングのセグメンテーションやターゲティングと一緒です。違いは、それぞれをどのようなロジックで分けるかだと思います。

庄司:本当にそうですよね。本学の学生たちは推し活やアイドルの研究をしたり、今の社会の流行や現象を取り上げたがる傾向がありますが、僕たち教員は、まずはそれらに関する数値的なデータを集めて整理して分類してみるように促します。本当に推し活のファンは多いのか?実際にどれくらい多いのか?どのようにして増えたのか?ということについて解析するためのロジックを作っていこうとすると、やはりそこにデータが伴ってきます。このようにして、だんだんとデータサイエンスの入り口に近づいていくんですよね。

宇田川:社会学は、最終的に人間がどう感じるかということに対して関心が向くので、それは先ほど村上先生がおっしゃったような数学の決定論モデルとは違う世界の話なんですよね。

理論を学ばせるだけではなく草野球のような実践の場が必要

宇田川:あえて大学教員の立場から率直にお伺いしたいのですが、企業にとって大学と一緒にデータサイエンス教育に取り組んでいくメリットはどことお考えでしょうか。データの管理や契約の調整など、さまざまなハードルがあるなかでのことと推察しますが。

沼田:主に採用とPRですね。採用に関しては具体的な成果が出るまでにかなりの年数がかかりますが、PRに関しては大学と提携して人材育成をしていること自体が会社の評判を上げることにつながるので結果が見えやすいです。

庄司:学生を企業に連れて行ったりハッカソンに参加させると、大学外の方から“学生の新鮮で柔軟な発想”を期待されがちですが、実際出てくるアイデアはそれほど柔軟でも新しくもなかったりします。やはり良いアイデアを出すためには頭を柔軟にするトレーニングを積むことが必要なのですよね。ですから、期待に応えられないことに申し訳なさを感じることがあります。

沼田:企業側も「まだ大学生だから」と思っていますから、さほど気にしていないと思いますよ。自分たちが気がついていない若者の流行や世の中の動向を知るヒントが出てくるかもしれないという期待は多少あるかもしれませんが、何かすごいアイデアが出るとも思っていないはずです。ただ、会社としてはZ世代の学生たちが直接話をすることで社員にも何か良い影響があるかもしれないという期待はあります。

インターンシップも、もっと積極的にやったほうがいいと思いますが、長期インターンになると雇用契約をどうするか、誰が責任を持って学生の面倒を見るのかという調整が課題となりますね。企業のデータを扱うことは、それすなわち守秘義務や成果物の権利問題などをふくめた契約であるということを学生に理解してもらう必要もあります。

それでも長期インターンに参加してもらった方がデータベースの使い方や自分で何かしらの課題に取り組む能力が格段に向上すると思いますから実施の価値はあると思います。ただ、その場合はSQL(Structured Query Language:データの操作や定義を行うためのデータベース言語)など基礎的なスキルを持つ学生が求められますね。

宇田川:インターン先で提供できるデータセットの性質と、学生たちが持っている社会に対する関心が必ずしも合うとは限らないのが難しいところですね。例えば、音楽市場について分析したい場合で、既存のマーケティングデータだとかなり限られたものしか出てきません。

沼田:世の中に自分が欲しいデータ全てが揃っていることはまずないので、既存のものを組み合わせていくしかないですよ。仮説を立てて、それを検証するために活用できそうなデータの組み合わせを試行錯誤しながら探す力も必要だと思います。

このことについて僕がよく話す例があります。僕は10年以上に渡って体重を記録し続けているのですが、そうすると毎年体重が春にピークを迎えてから下がってくるのが可視化されます。一方でGoogleトレンドで調べると「ダイエット」や「筋トレ」というキーワードがGW頃に最も多く検索されていることが分かります。つまり、世の中の多くの人はGW頃に体重がピークを迎え、かつこれから薄着になる季節を前にして自分が太っていることを気にする傾向があるので、そのタイミングでダイエットや筋トレに関する物やサービスを訴求するといいということですね。

1種類のデータだけではなく、2種類、3種類を組み合わせることで年間を通しての人間の営みが反映されるということです。だからこそデータを自分で作るのは面白いんです。当初は自分の体重推移をそんなことに使えるとは思いませんでしたが(笑)。

庄司:ここまでのお話について、粉川先生はいかがですか?

粉川教授(以下、粉川):沼田先生のお話を伺って非常に勉強になった一方で、実は悩ましく思う部分もありました。先ほどからデータ分析は実は社会学的だというお話をされてきましたが、そこで使う言語はやはり数学です。日本の文系の学生たちは、やはり数字が出てきた瞬間に後ろ向きになってしまう。

数字に対するアレルギーを大学教育の中でいかに減らしていくか、そこが私たちとしては最初に取り組んでいかないといけない課題です。沼田先生の魅力的なお話にフィットするようなカリキュラムのあり方を日々、検討している状況ですね。

武蔵大学のグローバルデータサイエンスコース(GDS)は、そうした日本の文系の学生たちに、英語とデータという二つの切り口から新しい世界を見てもらおうと考えて作ったコースでした。ただ、開設当初はやはり英語やグローバルに関心を持つ学生が多かったですね。最近になって、データという切り口の面白さに気づいてくれる学生が少しずつ増えてきた、とい感じです。まだまだ、今日の沼田先生のお話からすると、課題があります。

沼田:GDSに関していうと、取り組みが早かったのに他の大学に追い抜かれています。それは僕のような外部の人間から見ると、学内でベクトルを設定できていないためではないかと思うのですよね。もっとアピールすればいいのにと思いますし、やる気のある学生がいても圧倒的に人数が少ない。理論を学ばせるだけではなく、例えばデータコンテストを開催するなど実践ができる場を設けた方が良いと思います。

宇田川:そうした場がうまく機能すると、意欲の高い学生に機会を提供できる一方で、多くの場合その意欲を十分に発揮してもらうだけの実践的な方法論の習得が追いついていないというジレンマが生じます。本当は実践の場を先に見せたほうがいいのですが、方法論やツールの使い方、分析の仕方をまず身につけるカリキュラムになっていることが、かえって学生の意欲を削ぐことになっているのかもしれません。「データサイエンス応用」の授業でもSPSS(IBM SPSS Statistics:IBMが提供する統計解析ソフトウェア。社会科学の統計分析に広く使用されている)の習得が必須になっていることから受講をあきらめてしまうケースもあるので、もう少しうまく面白さをみせる工夫が必要ですね。

庄司:方法を学んでから卒業研究に進みましょうというのが現状ですが、詰め込みすぎると面白さを見つける前に疲れてしまいがちです。むしろメディア社会学科の一般の学生の中でデータサイエンスへの関心を持つ機会を得て自分で学んだ学生のほうが、3年生のゼミに入ってくる頃になると熱心なことが多いですね。

沼田:メディア社会学を専攻する学生は基本的に人間に興味があると思うので、人間の行動に関するデータを渡して「こんなことが分かるんだよ」と説明したらデータサイエンスを学ぶ意欲につながりそうです。メディア社会学専攻の学生の場合は、SNSの使われ方などを自分の主観だけではなくデータから見ると色々なことが理解できることの面白さを伝える。例えばTikTokは誰もが見ているようでいて、実は層によってはあまり見ていないと実感できれば、物の見方が変わると思うんですよね。さらにクロス集計で見えてくることもあります。

庄司:粉川先生のゼミの学生はSNS分析をしている学生も結構いますよね。そういう人たちはソーシャルメディアのことが知りたいという関心から入って、テキストマイニングなどは後から身につけていくのですか?

粉川:両方ですね。そういう学生もいますが、方法論を身につけた後で「それを使って研究してみよう」となる学生が数としては多いです。テキストマイニングは文系の学生にとってとっつきやすいところがあるので、データ分析の入り口として機能しているところがありますね。

AI駆動の社会においては、データとロジックのハイブリッドが求められる

宇田川:データサイエンスが将来にどう役立つのかを示すことも重要です。メディア社会学科では広告業界やマーケティングを志望する学生が多いのですが、多くの場合現場の課題や業務内容を具体的にイメージできていない。ロールモデルを学生に伝えることが大事なポイントだと思います。

沼田:卒業生で広告やマーケティングの分野に進んで活躍している人がいたら、ゲストに呼んでお話してもらうと学生にとってそういう領域の業務を身近に感じられると思います。僕らも若い頃に、少し上の先輩で活躍している人を見ながら「ああいう仕事をしてみたい」と思ったことがありますから。さらに言えば、入学間もない新入生を対象にそうした場を作ると、学生たちも4年の大学生活の中で何を学べばいいのかの指針を立てやすくなると思います。

庄司:いわゆる文系企業でデータサイエンスやITに関わる業務に携わっている人たちがどのように自分のやりたいものを見つけて活躍されているのかがもっと見えてくると、自分の目指す仕事に直結するデータサイエンスが見えてきそうですね。

沼田:理工学部卒が集まるような技術系の会社に行ってしまうと後れを取るかもしれませんが、一般の文系の会社に入っていけば、データを扱えることが大きな強みになるわけですよね。今のマーケティングは本当にデータで動いているので、データサイエンス的な素養を持たないとマーケティングの業務ができません。昔と違って今は勘と度胸だけではやっていけませんから。

宇田川:大学で学んだデータの扱い方を抽象化して、卒業してからの現実の課題に応用できる視点が身につけられると強いですね。多様な視点を身につけるという意味では、例えば人の集団や社会に関する仮説を立てるのが得意な大学生と数学が得意な高校生を組ませたら、双方の会話が噛み合わないことも含めてお互いに学べることが多いかもしれません。

庄司:ゼミでグループワークをさせる時はタイプの違う学生同士をあえて組ませますが、分析が大好きな学生とファッションのトレンド分析を勉強したい学生を組ませたらすごく面白い成果が出たことがありました。違う言語や世界観を持っている人同士で組ませることでできることもありますよね。実際にビジネスを組み立てる時もそうだと思います。

沼田:そうですね。色々な部署から人を集めてプロジェクトをする際には、集まる人たち皆が異なるタイプだったりします。時には「営業から来たあいつは何なんだよ」と衝突する場面もありますよね。数字のことは気にしない人もいるし、企画から来た人は実現可能性を度外視したことばかり言っていたりしますし。そういう場合は、皆のレベル感を合わることをまずします。そうでないと話がまとまりませんから。

データを扱っていく仕事は1人では絶対できませんし、ビジネスは皆の納得を得ないと回りません。例えばいくらマーケティングから見た正論を伝えようとしても、それをセールス側が納得しなければ実行できないので、セールスの人にも分かってもらえるようにできるだけ分かりやすく簡単に、となるわけですよね。

宇田川:これまでの大学ではそうした聞き手の期待に合わせたプレゼンテーションのあり方を十分に教育できていなかったと思います。どちらかというと自分で考えたものを正確にアウトプットすることに主軸を置いていました。それらを聞き手に合わせていかにコミュニケーションとして成立するようにメッセージを構成するかは、まさにメディア社会学の領域ですね。

庄司:サイエンス的な学問としてのメディア社会学もありますが、おっしゃるようにコミュニケーションとしてのメディア社会学もありますね。

沼田:同じデータセットを使ってもロジックが違えば全然違う答えが出てきます。学生にはそれを経験してほしいと思います。一つの課題に対して同じデータを渡してやり方を教えても、チームが違うとこんなにもやり方が違う場合があるということや、解き方は1つだけではないことを実感してほしいですね。ビジネスはそういうことだと思いますから。

宇田川:ビジネスは相手に合わせてどういうソリューションを選ぶのかという視点が重要ですが、そこは大学では十分教えられていませんね。そうしたことは、これから学んでいく大学1年生にも伝えないといけないことだと思います。高校から受験を経て入学した時点では「正解探し病」にかかっている学生が多く、提出されたレポートを見ても先生が点数をつけることを想定して書く傾向があると感じます。ですから、大学は知識を消費する場ではなく生産する場だという話をまずしないといけません。

沼田:僕は新入社員研修で「広告の仕事を3行で書け」という課題を全員に出して、回答を1回集めて後輩にランダムに丸とバツをつけさせてから新入社員に戻すことをしています。それで彼らに、なぜ丸をつけられたのか、あるいはバツをつけられたのかを問うと、それぞれの評価にまったく根拠がないにもかかわらず「ここを評価されたのだと思います」「ここがダメだったのかもしれません」と言うんですね。つけられた評価を鵜呑みにしてしまう。「どうして『なぜこれがバツなんですか?』と言ってこないの?」と聞いても、言わないんですよね。良いと思って書いて提出しているものに対しては自信を持つべきなのですが反論すると怒られると思って言わないんです。一方で丸がついてると、大したことを書いてなくても後付けで評価された根拠を自分で作って自信を持ってしまう。それでは広告会社で仕事ができないので、自分の言いたいことはちゃんと言うように指導しています。それも唯一の正解を探すなという話に通じますが。

庄司:出てきた結果から仮説を考える力や、他人に何かを伝えたい時に相手に合わせて別の角度からの視点を加えて説明する力を鍛えることは、まさにロジック力につながると思います。

宇田川:ロジックは多くのオプションを考えることなんですよね。たくさんあるオプションから今の文脈に合うものを見つけられる力を身につけないといけない。

沼田:いわゆるコピー千本ノックのように数をこなしていかないと想像力から良いアウトプットを出せないですよね。今はたくさん考えることをAIが代行してしまっています。議事録作成もそうです。ミーティングの参加者から出た発言をロジックツリーのような構造で整理して議事録にする作業を新入社員にやらせると、ロジック力を鍛えるトレーニングになるのですが、最近はそうした議事録作成の作業をAIがやってしまいます。ですから今は、作業をAIが代行することを前提にどうすればいいのかを考えているんです。まとめる作業自体はAIのほうが得意ですから。

宇田川:今の段階のAIの議事録は出てきたトピックは一応まとまっているもののその中での情報の強弱をつけられていないように感じます。このミーティングで一番大事だったことが何かを即座に答える訓練は大事だと思います。

庄司:強弱をつけた議事録を使ってさらにコミュニケーションすることで新たな発見を見いだすような新しいスキルが生まれる可能性があると思って見ています。テキストを起こして整理するのはAIにどんどんやってもらって、それを使い倒して創造的な部分を人間がやるという分業体制になるかもしれません。

沼田:そうしたスキルが身につくと、人との会話で相手が言った話を頭の中でロジックツリー的に落としてから「いま仰っているお話は、こういうことですよね?」と聞いて、向こうが「そうそう」と返すやりとりができるようになりますし、そうすると話がうまく回るんですよね。人間は自分が言った話を相手がきれいにまとめてくれると嬉しいものですから、そうした能力は大事だと思います。さまざまな作業をAIが代行していく今後はますます重要になるのではないでしょうか。そうしたことも含めて課題を設定する力を大学の中でどう育てられるのかは考えなければいけないと思いますし、そこに何か僕ら企業ができることがあればぜひ協力したいと思います。

庄司:ぜひよろしくお願いします。

粉川:今日のお話からは、武蔵のデータサイエンス教育のブラッシュアップの方向性について、大変参考になる情報をいただくことができました。今、大学ではちょうど新しいカリキュラムを2027年度に向けて準備をしています。沼田先生のお力も借りながら「文系」と呼ばれる分野にいる私たちだからこそ実現できる新しいデータサイエンス教育を作り上げていきたいと思っています。本日はありがとうございました。

(Writer:高橋ミレイ)