武蔵大学(1949-)

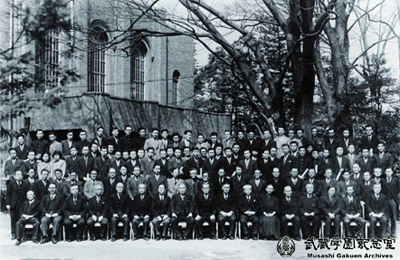

戦後の学制改革に応じて、旧制武蔵高等学校を母体として、新制武蔵大学・武蔵高校・武蔵中学が設立された。旧制高校教授会ははじめ文理学部開設を希望したが、法人の意向により、まず経済学部を開設することになった。

大学学長兼高校中学校長には旧制武蔵高等学校長の宮本和吉が、経済学部長には鈴木武雄が就任した。大学の教養課程の教育は旧制高校以来のスタッフが担当し、専門課程の教育は新しく学外から招くスタッフが主として担当することになった。また、校舎・設備は、旧制高校以来のものを新制大学・高校・中学が共用した。

大学がまず社会にアピールしたのは、旧制高校以来の優れた教育の実績であった。旧制高校共通の特色であった人格主義・教養主義の理念を教養課程の教育に活かし、専門教育過程においては専門知識を与え、同時に研究能力を発展させて、旧制高校以来の「三理想」を具現する人物を育てることを目指した。

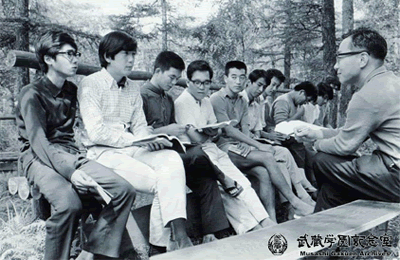

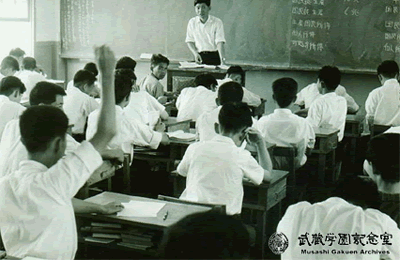

教育の特色としては、「少数教育」を掲げ、ゼミナール・演習制度の充実、論文作成指導に力を入れ、指導教授制により教授と学生との交流を豊かにした。

大学開設10年の節目の1959年には経営学科が設けられ、20年の節目である1969年には人文学部(欧米文化学科・日本文化学科・社会学科)が新設された。大学院も1969年に経済学研究科、1973年に人文科学研究科が設置された。その後、人文学部から社会学科が独立して1998年に社会学部が新設された。

大学学長兼高校中学校長には旧制武蔵高等学校長の宮本和吉が、経済学部長には鈴木武雄が就任した。大学の教養課程の教育は旧制高校以来のスタッフが担当し、専門課程の教育は新しく学外から招くスタッフが主として担当することになった。また、校舎・設備は、旧制高校以来のものを新制大学・高校・中学が共用した。

大学がまず社会にアピールしたのは、旧制高校以来の優れた教育の実績であった。旧制高校共通の特色であった人格主義・教養主義の理念を教養課程の教育に活かし、専門教育過程においては専門知識を与え、同時に研究能力を発展させて、旧制高校以来の「三理想」を具現する人物を育てることを目指した。

教育の特色としては、「少数教育」を掲げ、ゼミナール・演習制度の充実、論文作成指導に力を入れ、指導教授制により教授と学生との交流を豊かにした。

大学開設10年の節目の1959年には経営学科が設けられ、20年の節目である1969年には人文学部(欧米文化学科・日本文化学科・社会学科)が新設された。大学院も1969年に経済学研究科、1973年に人文科学研究科が設置された。その後、人文学部から社会学科が独立して1998年に社会学部が新設された。

武蔵大学年表

| 1949年 |

武蔵大学(経済学部経済学科)開設(1学年120名)。武蔵大学父兄会発足 医歯学進学課程(プレメディカル・コース)開設。学友会・自治会発足

|

|---|---|

| 1950年 |

第1回四大学運動競技大会開催(この年は会場は学習院大学)

|

| 1953年 |

「武蔵大学論集」創刊

|

| 1954年 |

大学讃歌なる。高校・中学との共催から大学独自の文化祭へ移行

|

| 1955年 |

武蔵大学新聞会発足。武蔵大学同窓会会則なる

|

| 1957年 |

教職課程設置。四大学合同文化祭(1969年まで続く)

|

| 1959年 |

経済学部経営学科開設

|

| 1960年 |

父兄会が大学父兄会と高校中学父兄会に分かれる

|

| 1961年 |

日本学生ゼミナール東京部会第1回大会開催

|

| 1963年 |

学生の本部5団体の基本形できる。大学祭の名称を白雉祭とする

|

| 1965年 |

第1回学内運動競技大会開催

|

| 1967年 |

武蔵大学生活協同組合設立(1976年武蔵学園生活協同組合と改称)

|

| 1969年 |

人文学部(欧米文化学科・日本文化学科・社会学科)開設

大学院経済学研究科修士課程開設(1972年博士課程開設) |

| 1973年 |

人文科学研究科修士課程開設(1997年博士課程開設)

|

| 1975年 |

学長公選制実施(鈴木武雄学長)

|

| 1980年 |

学芸員科程開設

|

| 1983年 |

第1回武蔵大学公開講座開催

|

| 1991年 |

臨時定員増(経済学部400→480名、人文学部350→450名)

|

| 1992年 |

経済学部金融学科開設

|

| 1998年 |

人文学部社会学科を基礎に社会学部開設。人文学部比較文化学科開設

|

| 1999年 |

武蔵大学開学50周年記念式典開催

|

| 2004年 |

社会学部メディア社会学科開設

|

| 2005年 |

人文学部を英米比較文化学科、ヨーロッパ比較文化学科、日本・東アジア比較文化学科に改組

|

| 2011年 |

人文学部を英語・英米文化学科、ヨーロッパ文化学科、日本・東アジア文化学科に改組

|

施設の拡充

大学は、はじめ旧制高校時代の建物を高校・中学と共用していたが、1953年大学校舎(新館)を建設した。経営学科設置後は、大学1号館、大学研究室を増設し、1951年建設の図書館を建て直した。人文学部は、高校・中学移転後の大学3号館(旧・本館)を主として利用した。武蔵学園創立五十周年記念事業としては他に学生会館、大学体育館が建設された。その後、学科の増設、学生数の増加、カリキュラムの変更に応じて、中講堂棟(現・大学2号館)、図書館棟、現在の大学4号館~大学10号館を建設した。

武蔵の学びと交流

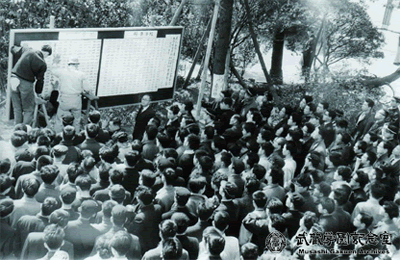

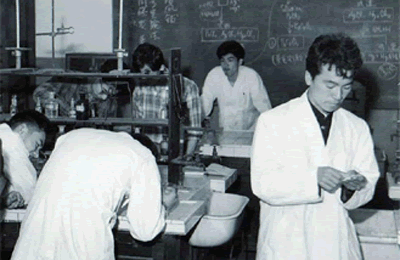

入学後、学生は講義を聞くと同時に自ら学び自ら考えることが期待された。考えを発表する場であるゼミ・演習は、開学以来必修であった。その活動は教室だけではなく喫茶店や屋外であるいは合宿で行われた。また、大学は開学後14年間、他大学の医学部・歯学部進学を希望する学生に教養課程の教育を行っていた。教員や学芸員の資格を取る学生のための過程も開設した。同時に大学は初期から市民への研究成果の公開に力を入れていた。さらに1980年代以降は学術交流を拡大させてきた。

入学から卒業まで

大学創立当初の 諸資料

左より武蔵大学設置認可申請書、校章・徽章・バックル、学生証、入試要綱等、武蔵大学学生募集ポスター(1950年)