創立まで(~1922)

創立者 根津 嘉一郎

渡米実業団

日露戦争によって生じた日米間の対立を和らげるため、日米両国の実業界は民間の立場からの協力として、実業団の相互訪問を行った。まず、1908年10月に日本が米国太平洋沿岸の実業家を招き、次いで1909年8月米国実業界の招待を受けて、当時の日本財界を代表する一人であった渋沢栄一を団長とする総勢 51名の実業団が渡米した。メンバーの中核をなす15名の一人として、49歳にして既に卓抜の起業家・経営者と認められていた根津嘉一郎も選ばれていた。

公共事業の志

渡米実業団で全米53市を歴訪した根津は、後日、「彼の国にありては資産家と称せらるる者が何れも巨額の私財を投じて公共事業に力を尽くしつつある実情を視察いたしまして、深くその美風に感じ自分も微力ながら一日も早く社会の為に尽くしたいと云う念慮を強めた」と述べている。

そして、かねてから事業上密接な関係を保ち、かつ人として相信じあう間柄の宮島清次郎、正田貞一郎両人に胸中を打ち明け、以後、3人は折にふれてこの公共事業の具体化についての相談を繰り返していた。

そして、かねてから事業上密接な関係を保ち、かつ人として相信じあう間柄の宮島清次郎、正田貞一郎両人に胸中を打ち明け、以後、3人は折にふれてこの公共事業の具体化についての相談を繰り返していた。

宮島清次郎

正田貞一郎

高等商業学校本科(後の東京高等商業学校)卒業。

1924年日清製粉社長。1942年東武鉄道会長。

1946年貴族院議員に勅選される。なお、美智子上皇后の祖父にあたる。

1924年日清製粉社長。1942年東武鉄道会長。

1946年貴族院議員に勅選される。なお、美智子上皇后の祖父にあたる。

七年制高等学校制度

第一次世界大戦の終結を目前にして、日本社会の国際的立場は大きく変化し、これに即して高等教育の拡大・充実が差し迫った国家的要望となっていた。 1917年(大正6年)設置された「臨時教育会議」において、帝国大学以外に官・公・私立大学設置を認めること、また、前期高等教育の担い手を、国立の高等学校・高等専門学校のみでなく、公立・私立にも拡げる方針が実現した。

1918年新たに公布された高等学校令では、高等学校は尋常科4年、高等科3年を本則とし、高等科のみ置くこともできるとされた。しかし、七年制高等学校の実現にはまだ時間を要することとなった。

1918年新たに公布された高等学校令では、高等学校は尋常科4年、高等科3年を本則とし、高等科のみ置くこともできるとされた。しかし、七年制高等学校の実現にはまだ時間を要することとなった。

本間則忠の勧説

訪米見聞により公共事業の構想を練っていた根津が別府温泉で休養中の1915年12月、当時大分県理事官であった本間則忠が訪れた。本間はかねてからフランスのリセ、ドイツのギムナジウムのような「社会の中核となる人材を育てる」ことを眼目とする学校の創設について夢を抱いており、根津訪問の目的は、いずれ実現するはずの中高等教育を一貫する新制度高等学校創設に根津の力を発揮して欲しいという「熱誠なる勧め」であった。これに対し、根津も「全ク我意ヲ得タリ」と応じたという。

子爵平田東助の助言

根津、宮島、正田、本間の間で教育事業創設に関し考えが一致したところで、臨時教育会議総裁平田東助子爵の助言を仰ぐこととし、これを受けて平田は同会議における改革促進派であった一木喜徳郎(枢密顧問官)、岡田良平(文部大臣)および山川健次郎(東京帝国大学総長)、北条時敬(学習院長)の4名を顧問役として推挙した。以降、根津を中心としたこれらの人々がその後学校創立に至る約2年半の間、繰り返し協議を継続していった。

制度として認められた七年制高等学校の具体策がまだ混沌としたなか、一足早く根津嘉一郎の構想は着々と具体化され、1919年末には設立すべき学校として、「優秀ナル小学校卒業者ヲ入学セシメ、之ニ理想的ノ教育ヲ施シ完全ナル育成ヲ期スルヲ目的ト為スガ故ニ、出来ウル限リ長期ニ亙リテ在学セシムルヲ必要トスル」(一木喜徳郎)ところから、七年制高等学校とすることに決定した。

制度として認められた七年制高等学校の具体策がまだ混沌としたなか、一足早く根津嘉一郎の構想は着々と具体化され、1919年末には設立すべき学校として、「優秀ナル小学校卒業者ヲ入学セシメ、之ニ理想的ノ教育ヲ施シ完全ナル育成ヲ期スルヲ目的ト為スガ故ニ、出来ウル限リ長期ニ亙リテ在学セシムルヲ必要トスル」(一木喜徳郎)ところから、七年制高等学校とすることに決定した。

平田東助

大学南高、ロシア留学を経て、1875年にドイツのハイデルベルグ大学で学位取得。帰国して内務省に入り、1890年貴族院議員、1902年男爵、 1911年子爵。1917年臨時教育会議総裁。1922年内大臣、伯爵。

一木喜徳郎

岡田良平

東京帝国大学卒業。1901年文部総務長官、1904年貴族院議員、1907年京都帝国大学総長、1916年文部大臣、1929年枢密顧問官。次弟は一木喜徳郎。

山川健次郎

北条時敬

東京帝国大学卒業。1898年第四高等学校長、1913年東北帝国大学総長、1917年学習院長、臨時教育会議委員、1920年貴族院議員。

高等学校設立 構想の公表

新しい高校設立構想がいよいよ具体化し、根津がその構想を報道機関に発表したのは1921年5月10日、次いで同年7月、根津の寄付金約360万円を基本金として財団法人根津育英会の設立を申請し、同年9月許可となった。国家、それも大日本帝国時代の国家が特に定めた新学制が、一私人の意志と貢献によって、一私立学校として最初に実現することとなったのはまさに異例のことであった。

-

朝日新聞記事「高等学校設立を目論んで」 (右より正田、根津、一木、宮島、本間の諸氏) -

朝日新聞記事「富豪根津翁が一世一代の大奮発」 -

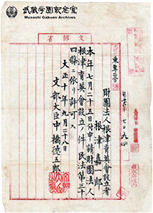

根津育英会設立許可書 -

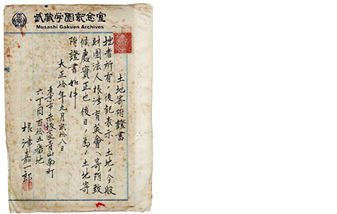

根津育英会設立認申請書(部分)