旧制武蔵高等学校(1922-1950)

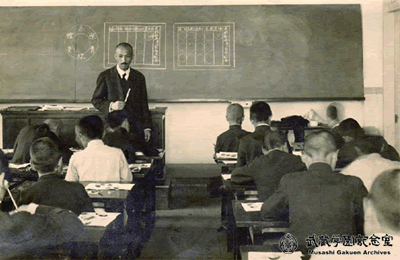

武蔵では尋常科一年生の入学を以って開校し、順次学年が増えて七学年揃って完成という方式をとった。高等科ができると共に、帝国大学を卒業して高等学校教授の資格を持つ人を教師として採用することになったが、このとき、武蔵のとった方針は、尋常科の教授、高等科の教授と区別せずに、誰もがどの学年も経験するように努めて配慮したことである。自ずとどちらが適任ということの色分けはできても、早い段階からアカデミックな傾向の強い授業に接することは、探究心の強い生徒たちに大きな影響を与えた。

校名・武蔵の由来

学校設立時に申請した名称は、当初「東京高等学校」であったが、文部省から新設企画中の官立七年制高等学校に「東京」の名を譲って欲しい旨の申し入れがあり、検討の結果、「武蔵高等学校」とした。「武蔵」の名は地名によるのみならず、「古事記」、「日本書紀」等のいわれによるものでもあり、当時の記録によれば、新たな校名に「戢武(しゅうぶ・武を収める)崇文」の平和主義を託した創立時の人々の思いが反映されている。

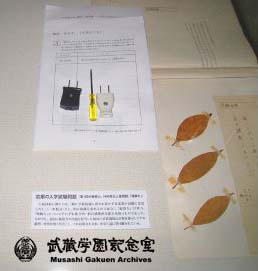

初期の入学試験問題

生徒採択に際しては、「特に学科成績に重きを置かず其素質の試験に注意したい」(一木校長)とし、入学試験は単に知識を求めるのではなく、「観察力」「計算力」「理解力」についてそれぞれ総合的・科目横断的な能力を問うものであった。なかでも、最初に観察力の出題を担当した和田八重造は実物を提示してその観察・考察を問う形式とし、これは現在もなお、中学入試に受け継がれている。

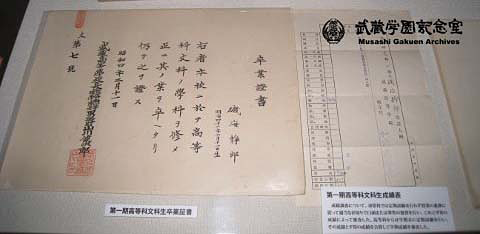

第一期高等科文科生 成績表

成績調査について、尋常科では定期試験を行わず授業の進捗に従って適当な区切りで口頭または筆答の復習を行い、これと平常の成績によって審査した。高等科からは学期末に定期試験を行い、その成績と平常の成績を合算して学期成績を審査した。

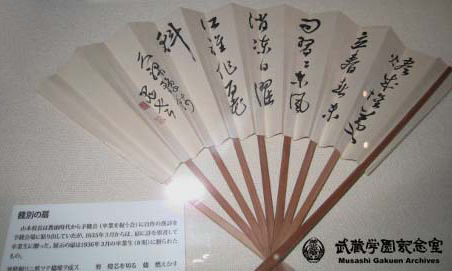

「餞別の扇」

第3代校長の山本良吉は教頭時代から予餞会(卒業を祝う会)に自作の漢詩を予餞会場に貼り出していたが、1935年3月からは、扇に詩を墨書して卒業生に贈った。展示の扇は1936年3月の卒業生(8期)に贈られたもの。

[読み下し]

寒燈頻リニ剪ツテ燼堆ヲ成ス

節ハ立春ニ入レドモ春未ダ回ラズ

習々タル東風凍レルヲ消クノ日

濯江誰カ作ル百花ノ魁

[読み下し]

寒燈頻リニ剪ツテ燼堆ヲ成ス

節ハ立春ニ入レドモ春未ダ回ラズ

習々タル東風凍レルヲ消クノ日

濯江誰カ作ル百花ノ魁

鉱物顕微鏡

旧制武蔵高等学校の岩石学および鉱物学の講義で使用された。現在の偏光顕微鏡と仕組みはほぼ同じだが、偏光装置(ニコル)として方解石の結晶が使用されている。シンプルだがしっかりとしたつくりで、真鍮(しんちゅう)製の鏡筒である。

旧制高校 歴代校長

初代 校長 一木喜徳郎

2代 校長 山川健次郎

3代 校長 山本良吉

4代 校長 山川黙(しずか)

5代 校長 宮本和吉

写真

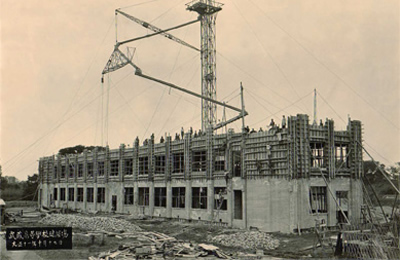

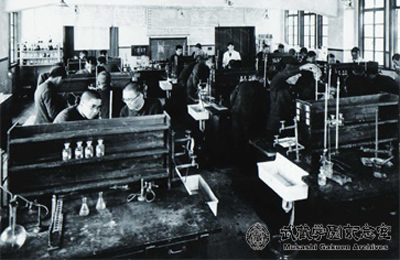

根津化学研究所

1936.6.15の初代根津嘉一郎翁の喜寿にあたり、祝の品は翁の意に沿って根津化学研究所を父兄会および同窓会から寄贈することになった。父兄会が化学研究所を選び、翁もこれを受けられたのも、玉蟲文一、都築洋次郎等の研究者に帰するところがあったためである。翁は直ちに研究所の管理を武蔵高等学校に移され、さらに、その研究維持のため自ら多額の寄付を寄せられた。

-

完成時研究所玄関前で -

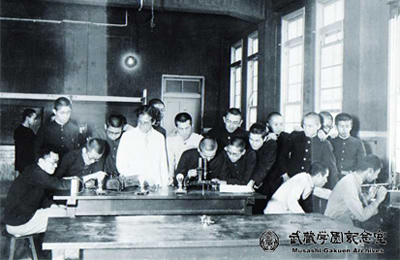

実験装置を見る根津理事長(中央)櫻井学士院長(左)山本校長(右)玉蟲教授(後)

皇紀2600年記念植林

皇紀2600年(1940年、昭和15年)の奉祝行事として、山本校長の考えもあり一時的な祝いではなく後に残るものとして、埼玉県入間郡高麗村の山林に檜約600本の記念植林を行った(同年11月9日)。山林は卒業生新井元彦氏から同家所有の山林約1万坪を譲渡されたものである。

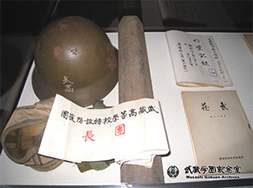

戦時から学制改革へ

激しい個性を持って武蔵高等学校の創生にあたった山本校長が1942年に死去し、武蔵に新しい風が吹きはじめた。しかし新時代の1年間はたちまち過ぎて、戦争の烈化は生徒たちの生活を一変させてしまった。1944、45年の卒業生は高等科での授業日数の半分以上が勤労動員の日々であった。1945年8月15日、多くの生徒はその動員先、疎開先等で戦争の終結を知った。それからの学校の回復はかなり迅速で、9月17日には二部授業ながら授業が開始され、 10月15日にはその二部授業も解消することができた。新年早々1か月以上の食糧休暇、凄まじいインフレの進行、預金封鎖と新円への切り換えなど、敗戦の辛さがつのる一方、若者たちには新しい社会への希望も生まれていた。

1946年3月には米軍の教育視察団が来日して、教育改革の方向が次第に明らかになり、六三三四制の大枠が見えてくるなかで、旧制高校という制度が認められることは無理であった。教養課程だけの二年制カレッジを認めて、ここに半世紀以上の歴史を刻んだ高等学校の姿を残したいとする「カレッジ案」は敗北した。こうしたなかで、武蔵の行く道についての議論が活発化した。新制中学の設置を見送ったことも合って、高校・大学案が一次有力意見になりかかったが、 12、3~18、9歳の人間形成期の重要性の上に立つ建学の理想が強調された結果、中学・高校と大学という学園の骨組みが大方の合意を得た。1947年3 月、教育基本法、学校教育法が公布され、これらを受けて、1948年4月新制武蔵高等学校が開設され、翌年4月には武蔵大学が開設された。

1946年3月には米軍の教育視察団が来日して、教育改革の方向が次第に明らかになり、六三三四制の大枠が見えてくるなかで、旧制高校という制度が認められることは無理であった。教養課程だけの二年制カレッジを認めて、ここに半世紀以上の歴史を刻んだ高等学校の姿を残したいとする「カレッジ案」は敗北した。こうしたなかで、武蔵の行く道についての議論が活発化した。新制中学の設置を見送ったことも合って、高校・大学案が一次有力意見になりかかったが、 12、3~18、9歳の人間形成期の重要性の上に立つ建学の理想が強調された結果、中学・高校と大学という学園の骨組みが大方の合意を得た。1947年3 月、教育基本法、学校教育法が公布され、これらを受けて、1948年4月新制武蔵高等学校が開設され、翌年4月には武蔵大学が開設された。

・鉄兜・ゲートル、校地に落ちた焼夷弾

・生徒勤労動員記録

・武蔵高等学校報国団誌(昭和16年文部省の指示で校友会を報国団と改めた)

・生徒勤労動員記録

・武蔵高等学校報国団誌(昭和16年文部省の指示で校友会を報国団と改めた)

旧制高校年表

| 1921年 |

財団法人根津育英会設立

根津嘉一郎理事長就任 武蔵高等学校設立認可 一木喜徳郎校長就任 |

|---|---|

| 1922年 |

開校・入学式を挙行

最初の山上学校を軽井沢で実施 |

| 1923年 |

本校舎正面落成

|

| 1924年 |

最初の海浜学校を千葉県岩井村海岸で実施

|

| 1925年 |

本校舎両翼完成

「濯川」命名 |

| 1926年 |

山川健次郎校長就任

|

| 1927年 |

高等科2寮(双桂・愛日)落成

|

| 1928年 |

講堂・屋内運動場落成 佩章を制定

開校式(全学年が揃い、校舎等施設完成) 千葉県鵜原に海浜学校寮を開寮 |

| 1929年 |

第1回予餞会(卒業式)

「武蔵高等学校父兄会」発足 |

| 1931年 |

山川健次郎校長退任、山本良吉教頭が校長事務取扱

弓道場を移し、その跡地にプール竣工 「武蔵高等学校同窓会」発足 |

| 1936年 |

山本良吉校長就任

根津化学研究所を開設 |

| 1937年 |

長野県軽井沢に青山寮を開寮

|

| 1940年 |

皇紀2600年を記念して埼玉県毛呂山町に学校林をつくる

|

| 1942年 |

山川黙校長就任

|

| 1943年 |

山川賞・山本賞を制定

|

| 1944年 |

日立製作所戸塚工場等に勤労動員始まる

|

| 1945年 |

空襲により慎独寮等妬く800坪焼失

|

| 1946年 |

宮本和吉校長就任

|

| 1947年 |

昭和22年度尋常科生徒募集を中止し、高等科文・理科1年各40名募集

第1回山川賞・山本賞授賞 |

| 1948年 |

学制改革により新制武蔵高等学校を設置

暫時、旧制高校・新制高校を併置 |